ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 住宅・建築 > 建築・開発 > 建築課の助成制度 > 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

ここから本文です。

掲載開始日:2014年4月8日

最終更新日:2024年6月12日

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

(1)特定緊急輸送道路

(2)特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断の義務化

平成23年6月に、緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を推進する必要のある道路が特定緊急輸送道路として指定されました。北区内では、第一次緊急輸送道路(高速道路を含む。)及び北区役所から王子駅までの路線が指定されています。特定緊急輸送道路の沿道の建築物で以下1~3のすべてに該当する建築物(以下「特定沿道建築物」という。)は、耐震診断等が義務化されています。なお、耐震改修促進法の改正(平成25年11月25日施行)に伴い、特定沿道建築物は要安全確認計画記載建築物として法によっても耐震診断が義務化されています。

- 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの

- 敷地が特定緊急輸送道路に接している建築物

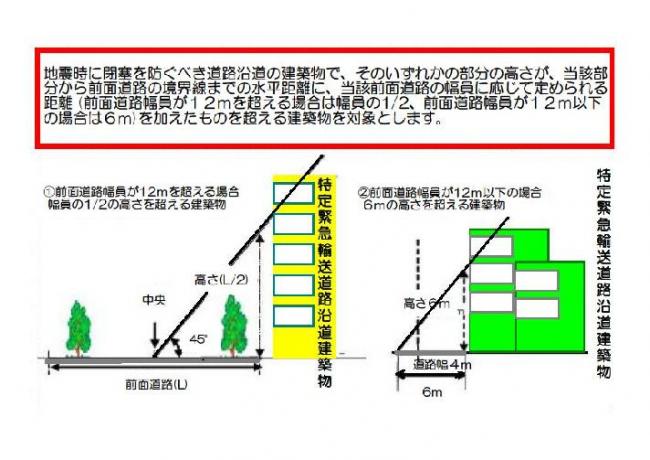

- 前面道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物(下の図を参考にしてください。)

特定沿道建築物の所有者には、次のことが義務付けられています。

- 耐震診断や改修等の実施状況を報告をすること(平成23年10月施行)

- 耐震診断を行うこと(平成24年4月施行)

- 耐震診断や改修等を実施した際は、その内容を知事に報告すること(平成24年4月1日施行)

耐震診断を実施しない場合、建築物の名称などが公表されることがあります。また、耐震診断の実施命令に違反した場合罰金が科せられたり、報告書を提出しない場合過料が科せられたりすることがあります。

なお、指定した道路が分かる特定緊急輸送道路図は、窓口で閲覧できます。

耐震対策緊急促進事業については、左記のリンク先からご確認ください。

(3)助成の対象となる建築物

耐震診断の義務化に伴い、これまでの助成制度より所有者負担を軽減する助成制度を下記のとおり実施しています。助成を希望される場合は、申請前にページ下の添付ファイル「事前相談資料」にある書類を持参し、事前相談をお願いします。なお、助成率については、ページ下の添付ファイル「特定沿道建築物耐震化促進事業チラシ」をご覧ください。

[1]診断事業

耐震診断を実施する所有者に対し、原則本人負担無しで耐震診断ができるように助成します。(助成基準単価を定めているので自己負担が生じる場合があります。)対象となる建築物は、次の[1]~[8]の全てを満たす建築物です。

[1]特定緊急輸送道路沿いの建築物で下図にあてはまる建築物

[2]昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの

[3]他のまちづくりに関する事業に支障のない建築物であって、区長が認める建築物

[4]耐震改修促進事業と同等の他の助成金を受けていない建築物であること。

[5]耐震改修促進事業による助成金をすでに受けていない建築物であること。

[6]当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること。

[7]耐震診断を行う者は、耐震診断資格者であること。

[8]耐震診断の結果について原則、次に掲げる団体により確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること。

(ア)一般社団法人東京都建築士事務所協会

(イ)社団法人日本建築構造技術者協会

(ウ)特定非営利活動法人耐震総合安全機構

[2]設計事業

耐震補強設計を実施する所有者に対し、耐震補強設計に要する費用の一部を助成します。

対象となる建築物は、上記の[1]~[7]及び次に掲げる[9]~[12]のすべてを満たす建築物です。

[9]耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当である建築物又はIw(構造耐震指針)の値が1.0未満相当である建築物

[10]耐震改修工事後に、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当以上となる計画である建築物又はIw(構造耐震指針)の値が1.0相当以上となる計画である建築物

[11]建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正を図る設計がなされる建築物であること。

[12]耐震補強設計について、専門機関による評定を受けるものであること。

[3]改修事業

耐震改修工事を実施する所有者に対し、耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。

対象となる建築物は上記の[1]~[7]、[9]~[12]及び次に掲げる[13]~[15]のすべてを満たす建築物です。

[13]構造が耐震上著しく危険となると認められる建築物であること。

[14]建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされる建築物であること。

[15]工事監理者が監理するものであること。工事監理者は、当該建築物と同種同等の建築物を工事監理できる建築士であること。

[4]建替え事業

建替え工事を実施する所有者に対し、耐震改修工事に要する費用相当分以内かつ建替えに要する費用以内の額の一部助成します。

対象となる建築物は上記の[1]~[7]、[9]及び次に掲げる[16]~[18]のすべてを満たす建築物です。

[16]構造が耐震上著しく危険となると認められる建築物であること。

[17]建築基準法その他の関係法令等に適合し、検査済証の交付を受けたものであること。

[18]改修事業又は除却事業による助成金を受けていない建築物であること。

[5]除却事業

除却工事を実施する所有者に対し、耐震改修工事に要する費用相当分以内かつ除却に要する費用以内の額を一部助成します。

対象となる建築物は上記の[1]~[7]、[9]及び次に掲げる[17]、[20]のすべてを満たす建築物です。

[19]構造が耐震上著しく危険となると認められる建築物であること。

[20]改修事業による助成金を受けていない建築物であること。

(4)助成対象者について

対象建築物の所有者(共有の場合は、共有者によって合意された代表者)となります。

ただし、分譲マンションにおいては、管理組合の代表者とし、診断事業及び設計事業を行う場合は区分所有者の半数以上、改修事業の場合は区分所有者の4分の3以上、建替え事業または除却事業の場合は区分所有者の5分の4以上の同意を得ていることが必要です。

(5)手続きについて

実施要綱や申請に必要な様式・書式、添付書類は、ページ下の「申請書等」からダウンロードできます。耐震診断を実施した場合、助成制度とは別に耐震診断実施結果報告書を提出してください。改修事業・建替え事業・除却事業を実施した場合、助成制度とは別に耐震改修等実施報告書を提出してください。

必ず、各事業の契約前に申請し承認を得ることが必要です。承認前に契約をされると助成対象外になりますので、ご注意ください。詳細については、お問い合わせください。

[1]事前相談

助成を希望される方は、次の[1]から[7]までの全ての書類を提出してください(下記、事前相談資料(特定)参照)。事前相談は、あくまで対象承認の申請に向けて、その方針をご案内する為の手続きになります。相談から回答まで概ね3週間程度お時間をいただきます。事業の承認の決定をお約束するものではありません。

[1]案内図

[2]配置図(階段室等の表示と当該道路との離れを記入)

[3]建物概要書(診断のときは診断計画書)(所有者、建物所在地、建築履歴、面積、構造、階数、高さ、当該道路の幅員等を記載)

[4]建物の立面と当該道路の関係図(45度の補助線を記入)

[5]工程表(助成制度には締め切りがありますのでご注意ください。事業を着手した年度の1月31日が完了報告の締め切りになります。事業が複数年にまたがる場合、全体設計が必要になります。全体設計は国の承認が必要になるので期間がかかります、ご注意ください。)

[6]見積書(助成対象費用に限度額があるので診断助成でも全額助成対象とならないケースがあります。)

[7]その他(台帳記載証明、検査済証、図面等。耐震診断結果報告の概要、補強設計の概要等)

[2]対象承認申請

事前相談の後、申請書のチェックリストを参考に、全ての必要書類を提出してください。

事業がやむを得ず2か年度以上に渡る場合(事業期間が10か月を超える場合等)には、事業にかかる期間及び金額等について全体設計承認申請をする必要があります。対象承認の前に、チェックリストを参考に、全ての必要書類を提出してください。

その後の手続きについて、詳細はお問い合わせください。

(6)各事業の実施の期間

それぞれの事業は、次に掲げる期間までに完了したものに限り適用されます。

診断事業未診断のものに限り令和3年3月31日までに完了するもの(助成事業は終了いたしました)

設計事業令和8年3月31日までに着手するもの

改修事業・建替え事業・除却事業令和8年3月31日までに補強設計に着手するもの

特定緊急輸送道路沿道の建物所有者の皆様へ

悪質な勧誘を行う診断業者にご注意ください

最近、特定緊急輸送道路沿道の建物所有者の方から、「ある業者が訪問し、『都や区から委託を受けている。耐震診断の業務をすべて行うので、委任状に押印してほしい』『手数料を支払いすぐに手続きしないと、50万円の罰金がかかる』といった話を受けたが、信用してよいか。」という相談が数多く寄せられています。

耐震診断の実施や助成金の申請については、信頼と実績のある技術者に依頼し、十分な説明を受け、必ず納得された上でお願いいたします。

(7)申請書等

| 申請書等 | PDF型式 | WORD型式 |

| チラシ(特定) |

― |

|

| 事前相談資料(特定) | ||

| 提出書類チェックリスト(特定各事業) |

― |

|

| 申請書等様式(特定) | ||

|

要綱(特定) |

― |

|

| 耐震診断実施結果報告書 | ||

| 耐震改修等実施報告書記載例 |

ー |

|

| 耐震改修等実施報告書 |

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課構造・耐震化促進係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番

電話番号:03-3908-1240