ホーム > 子育て・教育 > 小・中学校・義務教育学校 > 小・中学校・義務教育学校一覧 > 小学校一覧(区立) > なでしこ小学校 > 給食・献立 > R1 今日の給食・1月

![]()

![]()

ここから本文です。

最終更新日:2020年2月10日

今日の給食 ~1月~

1月31日(金)

★学校給食週間⑥ 東京都の郷土料理★

・深川めし

・牛乳

・揚げ出し豆腐きのこあん

・ねぎま汁

今日の給食は「関東めぐりの旅~第五弾~」最終日の今日はみなさんの住んでいる街「東京都」のメニューが登場します。

深川めしは、あさりのむき身を炊き込んだご飯です。昔、深川地域(現在の江東区)一帯は海だったので、あさりがたくさんとれました。漁師さんは忙しいので、漁の合間でもすぐ食べられるよう、あさり、ねぎが入ったみそ汁をご飯にかけたのが元になっています。

「ねぎま汁」は、「ねぎ」と「まぐろ」が使われています。江戸時代、庶民の間で人気だった「ねぎま鍋」をアレンジして汁物にしました。東京の伝統野菜「千寿ねぎ」を使っています。千寿ねぎは、煮ても煮崩れせず甘みがあるのが特徴です。ねぎま鍋には千寿ねぎの組み合わせが欠かせません。まぐろの脂がねぎとからんで、よりおいしくなるんだそうです。

1月30日(木)

★学校給食週間⑤ 埼玉県・千葉県の郷土料理★

・菜の花ごはん

・牛乳

★埼玉県vs千葉県の郷土料理セレクト

・埼玉…ゼリーフライ(写真右)

・千葉…鯵のさんが焼き(写真左)

・おひたし

・すまし汁

今日の給食は「関東めぐりの旅~第四弾~」今日は埼玉県と千葉県の郷土料理をセレクトにして好きな方を選びました。埼玉県の「ゼリーフライ」を選んだ人は318人、千葉県の「あじのさんが焼き」を選んだ人は225人という結果になりました。少しだけゼリーフライのほうが人気だったようです。

変わった名前のゼリーフライですが、お菓子ではなくじゃがいもとおからを使ったコロッケのような料理です。見た目が小判に似ているので、「銭フライ」がなまって「ゼリーフライ」になったそうです。

あじのさんが焼きは、魚がたくさんとれる千葉県ならではの郷土料理です。魚をたたいて作った「なめろう」を山仕事に行くときに、アワビなどの殻に入れて持っていき焼いて食べました。山小屋で食べたので「山の家」と書いて「さんが焼き」と名付けられたそうです。

菜の花は千葉県の花であり1~2月に見ごろをむかえます。一面の菜の花畑は千葉県の初春の風物詩となっています。給食では、黄色の菜の花をイメージした混ぜご飯を作りました。

1月29日(水)

★学校給食週間④ 神奈川県ゆかりのメニュー★

・海軍カレー

・牛乳

・福神漬け

・花みかん

今日の給食は「関東めぐりの旅~第三弾~」今日は、神奈川県にゆかりのあるメニューが登場します。神奈川県横須賀市のご当地料理は「海軍カレー」です。横須賀市は、昔から海軍と共に歩んできた街です。一度航海に出ると、長い期間船に乗るため、栄養不足にならないように、米・肉・野菜がそろった栄養満点のカレーライスが食べられるようになりました。特に船の上では、景色が変わらないことや、不規則な勤務で曜日感覚がなくなってしまうので、「毎週金曜日」にカレーライスを食べる習慣が定着しました。この習慣は海上自衛隊すべての部署に広がり、今でも毎週金曜日にカレーを食べるそうです。

福神漬けは、給食室で手作りしました。着色料などを使っていないので、色は少し暗いですが味はしっかり福神漬けです。海軍カレーが辛口だったので、福神漬けと一緒に食べると辛さがやわらぎました。

1月28日(火)

★学校給食週間③ 栃木県・茨城県の郷土料理★

・麦ごはん

・牛乳

・納豆

・かんぴょうの卵とじ

・のっぺい汁

今日の給食は「関東めぐりの旅~第二弾~」今日は、茨城県と栃木県のメニューが登場します。茨城県水戸市といえば「納豆」が有名です。名前の由来は、将軍に「納めた豆」なので「納豆」と名付けられたそうです。「のっぺい汁」は、関東三大祭りのひとつ石岡市の「常陸国総社宮大祭」の時に、ふるまい料理として食べられる料理です。

栃木県はかんぴょうの生産量第一!かんぴょうは「ゆうがお」という植物を、細くひものようにむいて天日に干して作った食べ物です。今日は、かんぴょうを使って卵とじをつくりました。明日は「神奈川県」が登場です♪

1月27日(月)

★学校給食週間② 群馬県の郷土料理★

・おっきりこみ

・牛乳

・ホルモン揚げ

・りんご

今週の給食は「関東めぐりの旅」と題し、私たちの住んでいる東京都の身近にある関東地方の各県の郷土料理や特産品が給食に登場します。

第一弾のは「群馬県」の郷土料理から「おっきりこみ」と「ホルモン揚げ」です。群馬県は昔から小麦の栽培がさかんなので、小麦粉を使った郷土料理がたくさんあります。おっきりこみは、幅の広いめんを野菜や芋などと一緒に煮込んだうどんのような料理です。めん棒に巻いたまま包丁で切ったので「おっきりこみ」という名前になったそうです。

ホルモン揚げは内臓のホルモンではなく「ちくわ」のこと。縦に切った形がホルモンに似ているので名付けられたそうです。ホルモン揚げゆかりの地 富岡市では串にささったホルモン揚げが売られていて、おかずやおやつで食べるんだそうです。

1月24日(金)

★学校給食週間①むかしの給食★

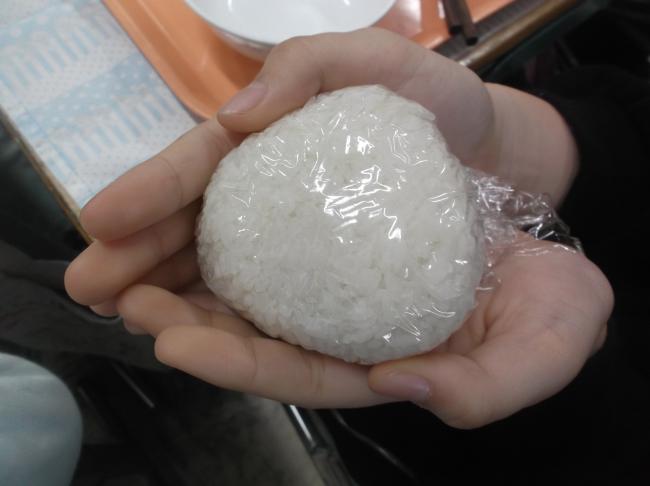

・セルフおにぎり

・牛乳

・鮭の塩焼き

・じゃことくきわかめの佃煮

・たくあん炒め

・すいとん

1月24日から1月30日までは「全国学校給食週間」です。給食は、成長期のみなさんの健康を支える大切な食事です。普段何気なく食べている給食ですが、この機会に自分の食生活を見直してみましょう。今日の給食は「昔の給食」です。学校給食は明治22年に山形県の忠愛小学校ではじまりました。日本ではじめての給食が「おにぎり・鮭の塩焼き・漬物」だったので今日の給食では自分でにぎる「セルフおにぎり」です。好きな具をいれて、しっかりにぎって食べましょう♪来週の一週間は関東地方の郷土料理が登場します!お楽しみに!

自分で好きな具をいれて作る「セルフおにぎり」に挑戦しました。小さいおにぎりをたくさん作る子もいれば、牛乳サイズの巨大おにぎりを作る子も…口いっぱいにおにぎりをほおばる様子が見られました。1~6年生まで楽しみながら取り組めました。

1月23日(木)

★世界の料理 ギリシャ★

・ミルクパン

・牛乳

・ヤンソンさんの誘惑

・肉団子シチュー

今日は世界の料理から「スウェーデン」のメニューが登場です。スウェーデンはヨーロッパの北側にあるスカンジナビア半島の左側にある国です。海に面している国なので、ニシンやサケ、タラ、サバなどの魚介類に恵まれています。冬の寒さが厳しいことから、夏の間にそれらの魚介類は塩漬けや酢漬けにして長持ちするように加工するそうです。今日の給食では、イワシを油でつけて作る保存食の「アンチョビ」を使ったグラタンです。

「ヤンソンさんの誘惑」…その昔、スウェーデンに「ヤンソン」という名前の宗教家がいました。彼は菜食主義といって、肉や魚を食べない食生活をおくっていました。しかし、あまりにもおいしそうなにおいに誘われて、魚が入っているにも関わらず食べてしまった料理なので「ヤンソン・フレステレセ(ヤンソンさんの誘惑)」という名前がつけられました。

※変わった名前の料理なので、「なんだろう?」と不思議がっている様子でした。アンチョビの味付けは少し大人の味だったかもしれません。

1月22日(水)

・ジャージャー麺

・牛乳

・海藻サラダ

・ぽんかん

今日のデザートは愛媛県から届いた「ぽんかん」という果物です。ぽんかんの、「ぽん」は原産国インドの都市「Phona(ポーナ)」からとったそうです。この「ぽん」は、ぽんかんの子どもの「デコポン」にも引き継がれました。ぽんかんは、1月から2月にたくさん出回ります。少し種がありますが、皮はむきやすく、甘くて香りが良いのが特徴です。ぽんかんには、風邪をひきにくくしてくれる栄養がたくさん含まれています。なでしこ小では、風邪やインフルエンザが流行っているので、風邪に負けないように手洗い・うがいはしっかりとして、給食も残さず食べましょう!

1月21日(火)

・ハヤシライス

・牛乳

・和風サラダ

・フルーツヨーグルト

今日の給食は「ハヤシライス」です。ハヤシライスは明治時代のはじめに、横浜、神戸あたりの洋食屋さんで売り出され、カレーとともに全国に広まりました。「ハヤシライス」の名前の由来は、西洋料理の「ハッシュドビーフ」という料理に似ているので「ハッシュドビーフ・アンド・ライス」と呼ばれていて、それが段々短くなって「ハッシュライス」から「ハヤシライス」になった、という説と、シェフの林さんが作った料理だから「ハヤシライス」と呼ばれるようになった、という二つの説があります。カレーとはまた違ったおいしさで、人気のあるメニューです。

1月20日(月)

・ウィンナーチャーハン

・牛乳

・タラのチリソース

・わかめスープ

今日の給食は「ウィンナーチャーハン」です。チャーハンはご飯に野菜や肉、卵などの具を入れて油で炒めた中華料理です。ご飯を炒めた料理は、アジアの国々で食べられていることが多く韓国では「ポックムパフ」、タイでは「カオ・パット」、ベトナムでは「コムチェン」、インドネシアやマレーシアでは「ナシゴレン」として食べられています。日本ではチャーハンのことを「焼き飯」や「炒り飯」と呼ぶこともあるようです。実は、給食のチャーハンは油で炒めて作るわけではありません。味を付けて炊いたご飯に炒めておいた具を混ぜて作る「チャーハン風」のまぜご飯です。

1月17日(金)

・フレンチトースト

・牛乳

・ホワイトシチュー

・ビーンズサラダ

今日の給食は「ビーンズサラダ」です。ビーンズは、日本語で「豆」という意味です。今日は「ひよこ豆」という豆を使ってサラダを作りました。ひよこ豆は、豆の形をよく見てみるとひよこの顔に似ていることからこの名前が付けられました。食感がホクホクしていて、食べた感じが栗に似ていることから「くり豆」とも呼ばれます。今日は、豆が苦手な人でも食べやすいように、油で揚げてサラダに入れました。すりおろした玉ねぎやしょうがの入ったドレッシングがポイントです。今日も残さず食べましょう!

1月16日(木)

・麦ごはん

・牛乳

・さわらの香味焼き

・お浸し

・豚汁

今日の魚は「さわら」という名前です。さわらは、成長すると名前が変わる「出世魚」と呼ばれる魚です。成長するにつれてさごし→なぎ→さわら、と名前が変わります。銀色で細長い体をしているので「せまい腰」、「せまい腹」といった意味で「さごし」や「さわら」と呼ばれるようになったそうです。今日は魚の生臭さを消すために、にんにく・しょうが・ねぎが入った特製のタレに漬けてから焼いています。おいしそうな香りが食欲をそそりますね!ご飯との相性が良いので、ぜひご飯と一緒に食べてくださいね。

1月15日(水)

★とびだせ!あの本のあの料理!★

・スパゲッティナポリタン

・牛乳

・コンソメスープ

・チョコレートケーキ

今日は「とびだせ!あの本のあの料理」の第七弾!今回の本は「チョコレートがおいしいわけ」より、チョコレートを使ったケーキが給食に登場しました。2年1組の児童からのリクエストです。ガーナ生まれのカカオの実「カカ」と「ポド」太陽の光をたっぷり浴びて、大切に育てられました。甘くておいしいチョコレートになるために、日本にやってきます。カカオの実からチョコレートがどうやって作られているのかが紹介されている絵本です。読んでいるときっとチョコレートが食べたくなること間違いなし!ぜひ読んでみてくださいね。

1月14日(火)

・ビビンバ丼

・牛乳

・チョレギサラダ

・トック

今日の給食は、韓国風に味付けされた「チョレギサラダ」です。チョレギサラダ、と聞くと韓国料理のような感じがしますが、実は日本生まれの料理で、韓国にはない食べ物なのだそうです。韓国語で「チョレギ」という単語は、サラダとは関係の言葉なのでチョレギサラダを注文しても通じないそうです。日本では、手でちぎった野菜に、ごま油の効いたドレッシングをかけ、上に韓国のりを散らしたサラダのことをチョレギサラダと呼ぶことが多いです。今日は味に深みが出るように、かくし味に粉チーズが入っています。よく混ぜてから食べましょう!

1月10日(金)

★鏡開き★

・鮭ずし

・牛乳

・野菜のごまびたし

・おしるこ

1月11日は「鏡開き」です。鏡開きは、お正月にお供えしていた鏡もちを下げ、食べる風習です。お正月の間、鏡もちは神様の居場所になっているので、神様がいらっしゃっている松の内までは鏡もちを飾っておき、松の内がすぎたら鏡もちを下げて食べ、神様をお送りします。鏡もちには、神様の力が宿っていると信じられているため、鏡もちを食べることでその力を分けてもらい、一年間元気にすごせるようにお祈りします。鏡もちは包丁で切るのは切腹をイメージして縁起が悪いので禁止されています。必ず木づちなどでたたいて「開く」のが正しい作法です。

1月9日(木)

・ポークチャップライス

・牛乳

・洋風卵スープ

・りんご

今日の給食は、新メニューの「ポークチャップライス」です。日本語にすると「ポーク」は豚肉、「チャップ」は骨付きロース肉、ライスは「ご飯」という意味です。ポークチャップは、もともとは豚の骨付きロース肉を焼いたシンプルな料理だったそうですが日本人が好む味付けに変化していき、豚肉をトマトケチャップで味つけした料理を「ポークチャップ」と呼ぶようになりました。今日の給食は、豚肉や玉ねぎ、マッシュルームなどの野菜をケチャップで味付けして作りました。ご飯との相性が良いのでご飯にかけて食べてみてください!

1月8日(水)

★春の七草 行事食★

・七草うどん

・牛乳

・松風焼き

・栗きんとん

明けましておめでとうございます。2020年最初の給食は、お正月料理の「松風焼き」と「栗きんとん」と、春の七草を使った「七草うどん」です。松風焼きは、表にはごまがついていますが裏には何もつけないことから「裏がない」「隠し事がなく、正直な生き方ができるように」という意味がこめられているので新年にぴったりな料理です。栗きんとんは、金運を呼ぶ縁起物として食べられます。春の七草には悪いものを追い払う力があると信じられていたので、一年間病気をせず元気にすごせるよう願いをこめて食べられるようになりました。

お問い合わせ

東京都北区立 なでしこ小学校

〒115-0042 北区志茂1-34-17

電話番号:03-3901-2601