ここから本文です。

掲載開始日:2022年9月16日

最終更新日:2023年9月21日

結核とは

9月24日から9月30日は結核予防週間です!

結核は過去の病気ではありません。現代でも年間約1万人以上の患者が発生している、日本の主要な感染症です。

結核患者は年々減少傾向にありますが、令和3年は全国で年間11,519人、都内では年間1,429人の新規結核患者の発生がありました。

厚生労働省では、毎年9月24日~30日を「結核予防週間」と定め、結核に関する正しい知識の普及啓発を図っています。

北区の状況

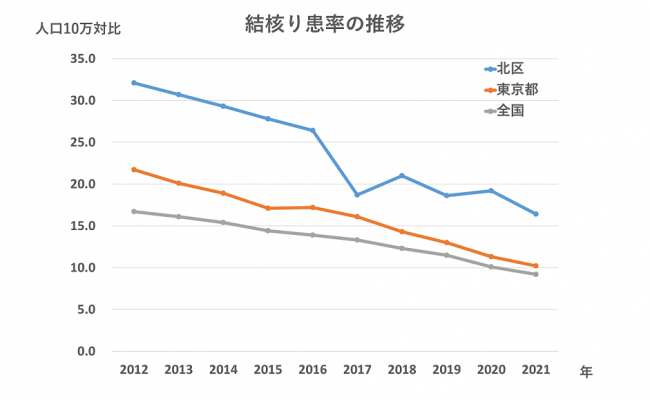

全国の結核り患率(※1)は、1999年以降連続して減少傾向が続いています。令和3年は9.2と初めてり患率が10以下になり、世界保健機関(WHO)の分類で「低まん延国」となりました。

令和3年の東京都の結核り患率は10.2です。全国と比べ、東京都は結核り患率が高い状態にあり、東京都の市区町村の中で、北区のり患率は、4番目に高い結果でした。

北区では令和3年に新たに58人(潜在性結核感染症※2 含まず)が結核になりました。近年の患者数はやや減少傾向で推移していますが、り患率は全国平均(9.2)、東京都平均(10.2)を上回る16.4で、全国や東京都と比べて高い状態にあります。

北区の結核は、全国同様、高齢者に多く見られます。特に、高齢者は、結核の症状がはっきり出にくく、体重減少などをきっかけに発見されることも多くなっています。

1:結核り患率とは、1年間に発症した患者数を人口10万対であらわしたものです。

2:潜在性結核感染症とは、結核に「感染」していますが、「発病」していない状態です。体内に結核菌がとどまっており、発病リスクが高いため、発病しないための予防的治療をすることがあります。

結核ってどんな病気?

結核は、結核菌が体の中に入ることによって引き起こされる感染症です。

菌を出している結核患者の咳やくしゃみなどの「しぶき」と一緒に、結核菌が空気中に飛び散り、それを周りの人が直接吸い込むことで人から人にうつります。これを「空気感染」といいます。多くの場合は、菌を吸いこんでも体の抵抗力により結核菌は追い出されますが、菌が追い出されず体内に残ることがあり、これを「感染」といいます。

結核に感染してもすべての人が発病するわけではありません。発病するのは、感染した人の1~2割といわれています。持病などで免疫力が低下している場合は、発病しやすくなります。

発病すると、結核菌が体内で活動を始め、体の中で増殖し、病巣ができ、咳・痰・発熱などの症状が現れます。さらに進行すると、結核菌が咳や痰とともに空気中に吐き出されるようになり、周囲の人に感染することがあります。

結核の症状とは? ~早期発見・早期治療が大切です!~

結核の症状は特徴的なものが無く、初期症状は風邪と似ているため、早期には目立たないことが多く、風邪が長引いているな?と思っているうちに進行してしまうことがあります。

結核は、早期に発見し、早期に治療を開始すれば、通院治療が可能なことが多い病気です。また、早期の場合は、周囲の人への感染リスクも低いことが多く、感染拡大も防げます。

【早期発見・早期治療のために】

1.咳や痰が2週間以上続く、微熱や体のだるさが続く、体重減少などの症状が続く場合は、結核の可能性もあります。早めに医療機関を受診しましょう。

2.職場や学校の定期健康診断や、区民健診等の機会を利用して、年1回は胸部X線検査を受けましょう。胸部X線検査で発病が発見されることが多い病気です。

結核の治療 ~結核は治ります!~

結核は、治療の進歩により、早期に適切な治療を受ければ治癒し、周囲への感染も防げます。医師に指示された期間(多くは6~9か月)、きちんと薬を飲み続ければ治ります。

薬を飲み始めると症状は改善されますが、症状が消えても体の中で結核菌が生きていますので、勝手に内服を中断したり、薬の飲み忘れがあったりすると、症状が悪化するだけでなく、薬が効かない耐性菌になってしまうことがあります。耐性菌になると、治療が難しく、治療期間も長くなりますので、注意が必要です。

結核の医療には、公費負担制度があります。

普段から気をつけることは?

結核は、誰もがなりうる病気です。治療開始後は、医師の指示に従って治療をきちんと受ければ周囲への感染も防げます。正しい知識を持ち、ご自身や周囲の方の健康を守りましょう。

予防のためには普段からの健康管理が大切です。喫煙、低栄養、免疫低下しやすい持病、過飲酒などは抵抗力が低下しやすく、結核の感染率・発病率を上げるといわれていますので、持病のコントロールや生活習慣に気をつけましょう。

また、赤ちゃんは抵抗力が弱いため、結核菌に感染すると発病しやすく、重症化しやすいので、BCGの予防接種を受けましょう。

お問い合わせ

所属課室:北区保健所保健予防課感染症係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-3102